Forschungsdatenmanagement

Was ist Forschungsdatenmanagement (FDM)?

Ein verantwortungsvoller, transparenter und fachspezifisch adäquater Umgang mit Forschungsdaten ist ein zentraler Bestandteil qualitätsorientierter Forschung und guter wissenschaftlicher Praxis.

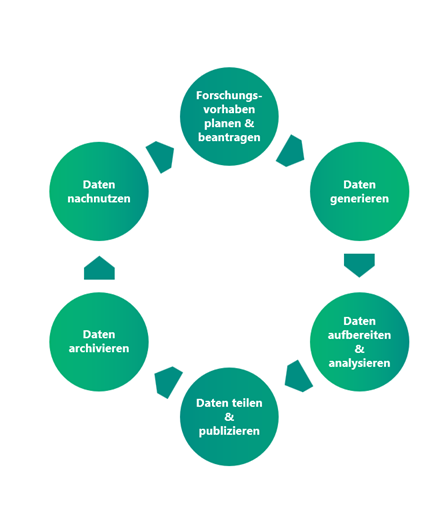

Forschungsdatenmanagement (FDM) umfasst alle strukturierten Maßnahmen zur Planung, Generierung, Analyse, Dokumentation, Speicherung, Veröffentlichung und Archivierung sowie Nachnutzung von Forschungsdaten.

Ziel der FDM-Maßnahmen ist es, die Forschungsdaten gemäß den FAIR-Prinzipien langfristig und personenunabhängig auffindbar (findable), zugänglich (accessible), interoperabel (interoperable) und wiederverwendbar (reuseable) zu machen und zu halten.

Bei der Umsetzung des FDMs hilft die Orientierung am Forschungsdatenlebenszyklus. Dieser zeigt auf, welche FDM-Maßnahmen in den einzelnen Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus umgesetzt werden können.

Forschungsprozesse und Forschungsdaten sowie die damit verbundenen Anforderungen sind stark von der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin geprägt. Folglich variieren je nach Wissenschaftszweig auch die Maßnahmen und Methoden des Forschungsdatenmanagements. Zudem existieren für die einzelnen Fachbereiche oft eigene Standards oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten.

Die Vielfalt wissenschaftlicher Disziplinen, Forschungsmethoden und Erkenntnisinteressen führt zu einer Vielfalt an Konzepten und Definitionen von Forschungsdaten.

Allgemein können Forschungsdaten definiert werden als alle Daten, die im Laufe des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses entstehen, bearbeitet oder genutzt werden und als Grundlage für Forschungsergebnisse dienen und/oder Forschungsergebnisse sind.

Für die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zählen zu Forschungsdaten „u.a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten oder Beobachtungsdaten, methodische Testverfahren sowie Fragebögen. Korpora, Software und Simulationen können ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und werden daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst.“

Die sogenannten FAIR-Prinzipien bilden das Grundgerüst für den Umgang mit Forschungsdaten. Ziel der FAIR-Prinzipien ist die optimale Aufbereitung von Forschungsdaten für Mensch und Maschine. Forschungsdaten sollen demnach findable (auffindbar), accessible (zugänglich), interoperable (interoperabel) und reuseable (wiederverwendbar) sein.

Die FAIR-Prinzipien wurden erstmals 2016 als FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship veröffentlicht und finden unter anderem Erwähnung in den Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) (explizit in Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen), in der Selbst- und Strategiebeschreibung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), im Aktionsplan Forschungsdaten des Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie im Handbuch der European Open Science Cloud (EOSC).

Ein Datenmanagementplan (DMP) ist ein Leitfaden für den strukturierten Umgang mit Forschungsdaten während und nach der Forschungsprojektlaufzeit.

Ein DMP kann dabei unterstützen, die im Forschungsdatenmanagement anfallenden Maßnahmen zur Planung, Generierung, Analyse, Dokumentation, Speicherung, Veröffentlichung und Archivierung sowie Nachnutzung von Forschungsdaten von Beginn an mitzudenken und zu dokumentieren. Er umfasst folglich eine detaillierte Beschreibung des Lebenszyklus von Forschungsdaten.

Folgende Aspekte sind gemäß der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bei der Erstellung eines DMPs zu berücksichtigen:

- Datenbeschreibung (u.a. Wiederverwendung existierender Daten, Datenformate, Datenvolumen)

- Dokumentation und Datenqualität (u.a. Metadaten, Ontologien, Qualitätskontrollen)

- Speicherung und technische Sicherung während des Projektverlaufs (u.a. Zugriffs- und Nutzungsverwaltung)

- Rechtliche Verpflichtungen und Rahmenbedingungen (u.a. nutzungs- und urheberrechtliche Aspekte)

- Datenaustausch und dauerhafte Zugänglichkeit der Daten (u.a. Wiederverwendbarkeit der Daten, Auswahl von Daten zur Wiederverwendung, Archivierung, Sperrfristen)

- Verantwortlichkeiten und Ressourcen (u.a. Rollen und Verantwortlichkeiten, finanzielle und personelle Ressourcen)

Es ist sinnvoll, einen DMP bereits in der Planungsphase Ihres Forschungsvorhabens und gemeinsam mit Ihren Projektpartner:innen zu erstellen und diesen während des Forschungsprozesses kontinuierlich anzupassen und zu ergänzen. Förderorganisationen integrieren zunehmend Vorgaben für das Forschungsdatenmanagement in ihre Förderrichtlinien, so zum Beispiel die Erstellung eines DMP.

Es gibt eine Vielzahl von Checklisten, Templates und Tools, die bei der Erstellung eines DMP unterstützen können. Hier eine Auswahl:

- Checklisten und Templates

- Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat eine Checkliste sowie fachspezifische Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten erarbeitet.

- Die Europäische Kommission hat für das Förderprogramm Horizon Europe (2021-2027) eine DMP-Vorlage erstellt. Das DMP Use Case Project von OpenAIRE Austria hat 841 öffentlich zugängliche Horizon-2020-DMP gesammelt.

- Das Digital Curation Centre (DCC) hat eine DMP-Checkliste sowie einen DMP-Leitfaden veröffentlicht.

- Hier findet sich eine DMP-Checkliste von Science Europe.

- Die Humboldt-Universität zu Berlin hat Muster-Datenmanagementpläne für unterschiedliche Forschungsförderer erstellt.

- Tools

- Research Data Management Organiser (RDMO): Der RDMO wurde im Rahmen von DFG-Projekten (Projektphase 1: 2015-2017; Projektphase 2: 2017-2020) vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP), dem Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam und der Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) entwickelt. Ab 2020 wurde er in eine von einer Community getragene Arbeitsgemeinschaft überführt und hat sich 2024 als gemeinnütziger Verein konstituiert. Der RDMO verfügt über frei konfigurierbare Fragenkataloge sowie über an die Anforderungen einiger Forschungsförderer angepasste Fragenkataloge (unter anderem DFG). Er ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Hier findet sich der generische RDMO-Fragenkatalog als eine Art Checkliste. Unter dem Dach von forschungsdaten.info können Sie sich für die Benutzung des RDMO mit Ihrer ORCID iD registrieren: https://rdmo.forschungsdaten.info/

- argos: argos wird durch OpenAIRE betrieben, ist in englischer Sprache verfügbar und stellt eine Vielzahl von Templates von EU-Förderorganisationen zur Verfügung.

Wir empfehlen für die Erstellung eines DMP die webbasierte Open-Source-Software RDMO. Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihres DMPs.

- Umsetzung guter wissenschaftlicher Praxis: Forschungsdatenmanagement ist wesentlicher Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis. Hierzu zählen unter anderem die Dokumentation "alle[r] für das Zustandekommen eines Forschungsergebnisses relevanten Informationen" (Leitlinie 12), die Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen und zugrunde liegenden Forschungsdaten (Leitlinie 13) sowie deren Archivierung (Leitlinie 17).

- Erfüllung von Anforderungen der Förderorganisationen: Zunehmend formulieren Förderorganisationen Leitlinien für den Umgang mit Forschungsdaten und integrieren Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement in ihre Förderrichtlinien. Vermehrt wird beispielsweise die Erstellung und Einreichung eines Datenmanagementplans (DMP) empfohlen oder gefordert.

- Erhöhung der Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen: Durch die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen zugrunde liegenden Forschungsdaten in Repositorien oder/und Datenjournalen werden diese sichtbar und eigenständig zitierbar. Dadurch wird auch die Relevanz der Forschungsleistung erhöht.

- Förderung von Nachnutzbarkeit: Unter anderem die systematische Organisation und Beschreibung der Forschungsdaten mit Metadaten, die Verwendung offener und standardisierter Datenformate sowie die Veröffentlichung von Forschungsdaten in Repositorien fördern die langfristige Zugänglichkeit, Nachvollziehbakeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten. Dadurch wird auch der Mitteleinsatz optimiert, da Forschungsdaten nachgenutzt werden können und nicht neu generiert werden müssen.

- Schutz vor Datenverlust: Die systematische Organisation, Dokumentation und Speicherung von Forschungsdaten erleichtern – insbesondere in der ortsunabhängigen Zusammenarbeit in Projekten und Kooperationen – die Auffindbarkeit von Daten und schützen vor Datenverlust.

- Gewährleistung von Rechtssicherheit: Forschungsdatenmanagement hilft dabei, urheber-, datenschutz-, patent- und lizenzrechtliche Fragen im Forschungsvorhaben von Beginn an zu berücksichtigen und sensible personenbezogene Daten vor ungewolltem Zugriff zu schützen.

Forschungsdatenlebenszyklus

Der Forschungsdatenlebenszyklus bildet alle Phasen, die Daten in einem Forschungsprozess durchlaufen können, idealtypisch ab: von der Planung des Forschungsvorhabens über die Generierung und Speicherung bis zur Publikation und Nachnutzung von Forschungsdaten.

Beim Forschungsdatenmanagement kann man sich an den einzelnen Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus orientieren. In jeder Phase können von den Forschenden und Einrichtungen der wissenschaftlichen Infrastruktur FDM-Maßnahmen umgesetzt werden, die das Ziel verfolgen, die Forschungsdaten FAIR zu machen.

Gerne beraten wir Sie in allen Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus bei der Umsetzung geeigneter FDM-Maßnahmen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Forschungsprozesse und Forschungsdaten sowie die damit verbundenen Anforderungen stark durch die jeweilige wissenschaftliche Disziplin geprägt sind. Folglich unterscheiden sich sowohl die Standards des FDM je nach Disziplin als auch die FDM-Maßnahmen, die in den einzelnen Stadien des Datenlebenszyklus umgesetzt werden können.

Forschungs-vorhaben planen und beantragen

Daten generieren

Daten aufbereiten und analysieren

Daten teilen und publizieren

Daten archivieren

Daten nachnutzen

Phasenübergreifend sind ethische und urheber-, datenschutz-, patent- und lizenzrechtliche Fragen zu berücksichtigen. Die Hochschule Reutlingen war Partner im Verbundprojekt FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg. Alle im Rahmen des FORTH-BW-Verbundprojekts erarbeiteten Materialien (u.a. Handreichungen zu ethischen und rechtlichen Fragen des FDMs) sind in der Zenodo-Community des Projekts zu finden.

Richtlinien & Empfehlungen

Forschungsdatenmanagement ist ein zentraler Aspekt guter wissenschaftlicher Praxis. Daher gibt es Richtlinien und Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten von unterschiedlichen Akteuren und mit unterschiedlicher Verbindlichkeit.

Netzwerke & Initiativen

Es existiert eine Vielzahl von Strukturen, Angeboten und Initiativen zum Thema Forschungsdatenmanagement. Bei den nachfolgenden Informationen handelt es sich um eine Auswahl.

Regional

National

International

Kontakt & Beratung

Forschungsdatenmanagement wird an der Hochschule Reutlingen einrichtungsübergreifend durch die Hochschulbibliothek, das Rechen- und Medienzentrum (RMZ) und das Reutlingen Research Institute (RRI) unterstützt.

Gerne beraten wir Sie u.a. bei den folgenden FDM-Themen:

- FDM-Anforderungen von Förderorganisationen

- Datenmanagementplan (DMP)

- Recherche von Forschungsdaten

- Speicherung von Forschungsdaten

- Veröffentlichung von Forschungsdaten

Aktuelles & Veranstaltungen

Das könnte auch interessant sein

RRI

RMZ